铁打的邵阳:2000守军阻击日军精锐17日,城墙上如今弹痕清晰可见

1944年秋,湖南邵阳的战场成为了激烈对抗的象征。这座看似不起眼的小城,却在那一刻成了数千守军与日军数万兵力对决的焦点。为了捍卫家园,2000名坚守的国军战士与来势汹汹的日军展开了殊死搏斗,整整17天。即使弹药耗尽,他们依旧不屈不挠,依靠冷兵器拼杀,援军未能及时到来,他们依然坚持战斗,直到生命的最后一刻。

日军初看邵阳时,认为这只是一块“软骨头”,轻松就能拿下,却未曾预料到,这座小城将成为他们无法突破的堡垒。战斗异常惨烈,日军被打得溃不成军,甚至在巷战中被死死困住,反败为胜。今天,若你走进邵阳老城区,依然能在老旧的城墙上找到残留的弹痕,那些痕迹仿佛在低声讲述着当年那段血与火的历史。

1944年9月,湘西会战的战火迅速蔓延至邵阳。这座位于湖南中部的小城,虽不具备重要的政治意义和战略资源,但却无意中阻碍了日军推进的脚步。敌军必须突破邵阳,才能顺利推动他们的“一号作战计划”,开辟一条从中国东北通往越南的陆上交通线。然而,他们根本没料到,邵阳这一看似微不足道的地方,竟会成为他们的噩梦。

9月6日,日军从三个方向发起进攻,企图迅速占领邵阳。第一路由祁阳进攻文明铺、五峰铺,第二路沿衡宝公路进犯金兰寺、水东江、余田桥,第三路则沿潭宝公路绕道包抄。在短短几天内,邵阳周边的多个村镇相继沦陷,战火逼近城门。

展开全文

而此时,邵阳城内仅有国军五十七师一七一团和一个炮兵连,合计不足2000人,而外面日军的第三十七师团就有近万名兵力。此外,日军还有强大的炮兵和空军支援,守军几乎陷入孤立无援的境地。

尽管如此,邵阳的防线却经过精心构筑,几乎难以突破。守军巧妙利用城内的高地、钟鼓楼以及寺庙等地理优势,建起了坚固的防御据点。街巷之间的墙壁被打通,形成纵深的防御工事;主要街道上的石板被撬起堆成简易掩体;大宅院内更是挖出了战壕,串联起一座座坚固的巷战阵地。

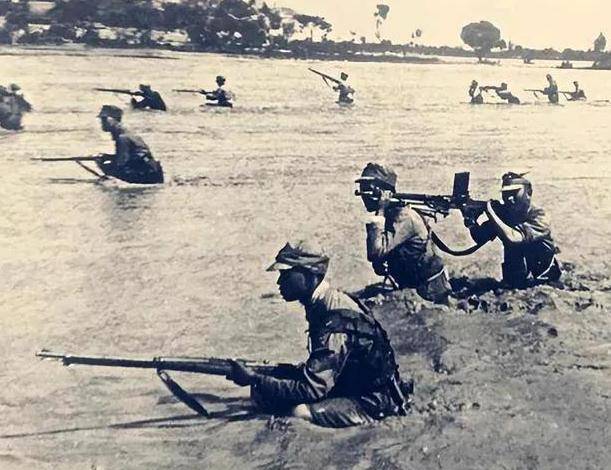

9月15日,日军开始了全面的总攻。他们首先在资江岸边架起重炮,计划强渡江面。然而,他们刚开始行动,就遭遇到来自守军猛烈的炮火攻击,七艘日军汽艇被精准击沉,400多名日军在短短几分钟内被消灭。日军经过几次尝试,终于在炮火掩护下成功抢滩登陆,但迎接他们的却是城内巷战的血腥冲突。

接下来的几天,日军无数次冲锋,但每次都被守军有效压制。狙击手从制高点精准击杀日军指挥官,机枪手利用交叉火力封锁敌军进攻路线,巷战更是凶猛,守军采用“打了就跑、跑了就打”的战术,让日军主力疲于应对。

战斗逐渐白热化,日军意识到正面进攻无法取得胜利,于是开始改变战术,企图通过更加残忍的手段迫使守军放弃抵抗。9月26日,邵阳城陷入火海,日军使用燃烧弹和毒气弹企图逼迫守军屈服。火光冲天,黑烟弥漫,整个城市像进入了炼狱般。然而,守军依然坚持在最前线,绝不后退一步。

就在这时,日军的侦察兵带回了“好消息”——他们发现守军似乎已经撤退,外围阵地变得异常安静。日军误以为守军已经放弃防守,便急忙带着胜利的喜悦冲进了城门,准备“接管”这座城市。

然而,他们完全低估了邵阳守军的机智与决绝。日军的第三十七师团的二二五联队、二二六联队,从东门、西门和南门涌入邵阳,结果刚进入城内,就被提前布置好的伏击圈团团包围。机枪在高处猛烈开火,街道两侧的房屋里突然涌出大量士兵,手榴弹如雨点般砸向敌军阵地。重机枪封锁了所有街口,狙击手专门瞄准日军指挥官。巷战的烈度达到了极点,日军陷入了极大的恐慌。增援部队试图通过巷道进入,但很快被伏兵射杀。

当时,日军师团司令部仍以为邵阳已经被“占领”,向上级报告称战斗已经结束,然而他们根本不知道,城内的守军正在进行一场绝命的反击。

这次伏击让日军损失惨重,他们不得不重新评估战局,并调整进攻策略。9月28日,日军加强攻势,巷战进入最激烈的阶段。火光冲天,房屋倒塌,炮弹如雨点般轰炸整个城市。即便如此,邵阳的守军依然顽强抵抗,不给敌人一寸土地。

进入10月后,守军的弹药几乎耗尽,许多士兵只能依靠刺刀与敌人拼搏。子弹用完后,他们用石块砸向敌人,手榴弹没有了,就与敌人展开肉搏。城内堆满了尸体,空气中弥漫着刺鼻的血腥味。

10月2日,邵阳的最后一块阵地也终于失守。守军的团长杜鼎决定率领仅剩的150名士兵突围。他们分为两队,一队从西门突破,一队从东南门突围,在敌军的火力网中艰难突围,最终与主力部队汇合。

尽管邵阳最终沦陷,但这场激战让日军付出了惨重代价。日军的第三十七师团被迫暂停进攻,为湘西会战的胜利争取了宝贵的时间。

即使多年过去,邵阳老城的城墙上仍然能看到密集的弹痕,那是这座英雄之城最无声的呐喊,见证着那段波澜壮阔的历史。

评论